Warum wir Champagner oft besser vertragen als Rotwein – und warum es Dir vielleicht genauso geht.

Viele unserer Kundinnen und Kunden – und wir selbst – kennen das: Zwei Gläser Rotwein, und am nächsten Tag Kopfschmerzen. Beim Champagner hingegen: nichts außer der Erinnerung an einen schönen Abend.

Aber warum ist das so? Hier die wissenschaftlich fundierten Gründe – und weshalb sich ein Blick ins Glas lohnen kann.

1. Hauptfaktor Histamin

Histamin ist ein körpereigener Botenstoff, der in vielen Lebensmitteln vorkommt. Manche Menschen bauen es problemlos ab, andere reagieren empfindlich – dies muss jedoch nicht gleich die schnell zitierte Histaminintoleranz" sein (weitere Ausführungen unten).

In Wein entsteht Histamin vor allem durch Milchsäurebakterien während der malolaktischen Gärung. Bei Rotwein ist die malolaktsiche Gärung Standard, wodurch höhere Histaminwerte entstehen.

Bei Champagner wird die "Malo" öfter vermieden oder streng kontrolliert, dadurch bleibt der Histamingehalt niedriger.

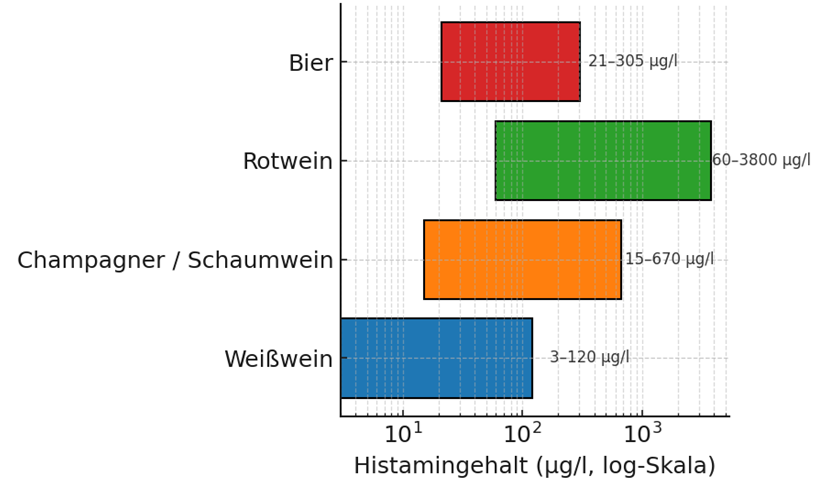

Messwerte aus den Studien Wantke et al. 1994 und Maintz & Novak 2007:

Weißwein: 3–120 µg/l

Champagner/Schaumwein: 15–670 µg/l

Rotwein: 60–3 800 µg/l

Fazit: Rotwein kann bis zu 30× mehr Histamin enthalten als Champagner.

Histamingehalt in alkoholischen Getränken:

2) Tannine – der zweite Übeltäter

Rotwein wird auf der Maische vergoren, d. h. Schalen, Kerne und oft Stiele bleiben im Gärprozess. Dadurch gelangen Tannine (Gerbstoffe) in den Wein. Tannine enthalten zwar kein Histamin, können aber Blutgefäße beeinflussen, Migräne auslösen oder das Nervensystem reizen. Rotwein kombiniert daher einen höheren Histamin mit einem höheren Tanningehalt – eine doppelte Belastung für empfindliche Genießer.

Bei Champagner ist die Maische Vergärung in der Regel untersagt, außer es handelt sich dabei um die Herstelung von Rosé d'Saignée.

Zusammengefasst:

Histamin → hauptsächlich aus bakterieller Gärung.

Tannine → aus Schalen/Kernen/Stielen, verstärken Unverträglichkeitsreaktionen, aber sind kein Histamin.

Rotwein hat oft beides gleichzeitig: hohe Histaminwerte und viele Tannine – was ihn für empfindliche Menschen doppelt schwierig macht.

„Aber Champagner reift doch jahrelang auf der Hefe …“

Das Argument mit der langen Hefelagerung im Champagner klingt auf den ersten Blick plausibel, ist aber nur teilweise richtig – und es erklärt nicht, warum die gemessenen Histaminwerte von Champagner im Schnitt immer noch deutlich unter denen vieler Rotweine liegen.

Was stimmt: Bei der Flaschengärung (Méthode Traditionnelle) wird tatsächlich Hefe zugegeben, um die zweite Gärung in der Flasche auszulösen. Danach reift der Champagner oft monatelang bis mehrere Jahre auf der Hefe („Sur Lie“). In dieser Zeit werden Hefezellen langsam abgebaut (Autolyse). Dabei können biogene Amine entstehen – darunter auch Histamin. Auch bei anderen Schaumweinen oder Hefelagerungen (z. B. bei Weißwein im Fass) passiert Ähnliches.

Warum das nicht automatisch zu hohem Histamin führt:

1. Primärbakterien fehlen

Die Hauptquelle für Histamin in Wein ist nicht Hefe, sondern Milchsäurebakterien bei der malolaktischen Gärung. Diese ist bei Champagner oft gar nicht oder nur kontrolliert erwünscht, sodass viel weniger Histamin entsteht als bei Rotwein.

2. Lange Reifung ≠ hohe Amine

Der Abbauprozess der Hefe ist relativ „sauber“ und setzt weit weniger biogene Amine frei als der Bakterienstoffwechsel in Rotwein.

3. Messwerte sind entscheidend

Die Studie von Maintz & Novak (2007) zeigt: Champagner/Schaumwein: 15–670 µg/l Rotwein: 60–3 800 µg/l Selbst im oberen Bereich liegt Champagner meist unter dem Mittelwert vieler Rotweine.

4. Andere Amine ≠ Histamin

Bei der Hefelagerung können andere biogene Amine (z. B. Spermidin) entstehen, die geschmacklich und chemisch relevant sind, aber keine typischen Histaminreaktionen auslösen. Fazit für dein Blogargument: Ja, Hefelagerung kann geringe Mengen Histamin beitragen – aber der entscheidende Faktor für hohe Histaminwerte im Wein ist die bakterielle Gärung, nicht die Hefe. Deshalb liegt der Histamingehalt von Champagner trotz jahrelanger Hefelagerung fast immer deutlich unter dem von Rotwein.

Warum wir mit dem Alter empfindlicher werden

Dass wir im zunehmenden Alter empfindlicher gegenüber Histaminen werden, kommt oft vor und kann verschiedene Ursachen haben.

1. Abnehmende Aktivität des Histamin-abbauenden Enzyms (DAO)

Das Enzym Diaminoxidase (DAO) baut Histamin im Darm ab. Mit zunehmendem Alter kann die DAO-Produktion nachlassen – oft schleichend, sodass man es erst in den 40ern oder 50ern merkt. Auch Magen-Darm-Erkrankungen (z. B. Gastritis, Reizdarm, Zöliakie) oder chronische Entzündungen können die DAO-Aktivität reduzieren.

2. Veränderungen im Hormonhaushalt

Östrogen beeinflusst, wie der Körper auf Histamin reagiert – und Histamin wiederum beeinflusst die Östrogenausschüttung. In den Wechseljahren oder in der Perimenopause verändert sich dieses Gleichgewicht, was Histaminempfindlichkeit verstärken kann. Das kann auch bei Männern auftreten, nur sind hormonelle Schwankungen dort subtiler.

3. Veränderungen im Mikrobiom

Darmbakterien können Histamin bilden oder abbauen. Mit zunehmendem Alter, Antibiotikakuren, Ernährungsumstellungen oder chronischem Stress kann sich das Darmmikrobiom verändern – oft in Richtung mehr histaminbildender Bakterien.

4. Kumulation von „Triggerfaktoren“

Wenn man über Jahre häufiger histaminreiche Lebensmittel/Alkohol konsumiert, kann sich eine geringere Toleranzschwelle entwickeln. Alkohol, Medikamente (z. B. bestimmte Schmerzmittel, Antidepressiva, Blutdrucksenker) und Stress können den Histaminabbau zusätzlich hemmen.

5. Leber- und Stoffwechselkapazität

Die Leber baut Histamin (über das Enzym HNMT) und andere biogene Amine ab. Mit zunehmendem Alter oder bei leichten Leberschwächen (oft unbemerkt) sinkt diese Kapazität. Gleichzeitige Belastungen wie Alkohol, Medikamente oder Umweltgifte können diesen Effekt verstärken.

Fazit: Mit dem Alter verändern sich Enzyme, Hormone, Darmflora und Stoffwechsel. Das bedeutet, dass die „Reservekapazität“ für den Histaminabbau kleiner wird. Dinge, die früher kein Problem waren, können dann plötzlich Symptome auslösen.

Warum Stress ein Verstärker ist:

1. Histamin wird auch bei Stress ausgeschüttet

Psychischer und körperlicher Stress aktiviert den Sympathikus und führt zur Freisetzung von Histamin aus Mastzellen. Das passiert z. B. auch bei allergischen Reaktionen, aber hier ist der Auslöser nicht ein Allergen, sondern Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol.

2. DAO-Aktivität sinkt unter Stress

Chronischer Stress kann die Aktivität der Diaminoxidase (DAO) im Darm reduzieren. Gleichzeitig wird die Darmschleimhaut durch Stress anfälliger, was die Histaminaufnahme erhöhen kann.

3. Leberbelastung & Abbaukapazität

Kortisol- und Adrenalinspitzen fordern den Stoffwechsel. Die Leber priorisiert den Abbau von Stresshormonen und Toxinen – Histaminabbau hat dann weniger „Kapazität“.

4. Indirekter Effekt über das Mikrobiom

Dauerstress kann das Darmmikrobiom in Richtung mehr histaminbildender Bakterien verschieben. Studien zeigen, dass gestresste Personen häufiger erhöhte Mengen an biogenen Aminen im Blut haben.

Fazit: Stress wirkt bei Histaminintoleranz wie ein „Multiplikator“ – selbst kleine Mengen Histamin aus der Nahrung oder dem Wein können dann stärkere Symptome auslösen als in entspanntem Zustand.

Histaminintoleranz vs. Histaminempfindlichkeit

1. Histaminintoleranz im engeren Sinne

Ursache: Meist dauerhaft verminderte Aktivität des Enzyms Diaminoxidase (DAO) im Darm oder des Enzyms HNMT in der Leber. Folge: Histamin aus der Nahrung kann nicht ausreichend abgebaut werden – schon kleine Mengen (z. B. ein Glas Rotwein) können Symptome auslösen. Symptome: treten oft unabhängig von der Tagesform auf, schon bei geringen Dosen. Charakter: chronisch, oft lebenslang (wenn genetisch bedingt) oder durch dauerhafte Erkrankungen bedingt.

2. „Histaminempfindlichkeit“ oder situative Reaktion

Ursache: Grundsätzlich normale DAO-Aktivität, aber diese wird vorübergehend eingeschränkt oder der Histaminspiegel steigt durch andere Faktoren: hoher Alkoholkonsum (Alkohol hemmt DAO) histaminreiche Ernährung am selben Tag Stress (setzt Histamin frei und hemmt Abbau) Medikamente (z. B. bestimmte Schmerz- oder Blutdruckmittel) hormonelle Schwankungen (z. B. Zyklus, Wechseljahre) Folge: Bei kleinen Mengen passiert nichts, bei größeren Mengen oder „ungünstiger Tagesform“ treten Symptome auf. Charakter: variabel, oft umkehrbar, abhängig von Auslösern und Gesamtsituation.

Fazit:

Histaminintoleranz = strukturelles, meist dauerhaftes Problem → Reaktionen schon bei kleinen Mengen, sehr konsequente Diät nötig.

Histaminempfindlichkeit = funktionelles, oft vorübergehendes Problem → Reaktionen nur bei höherer Belastung oder in Kombination mit anderen Faktoren.

Natürlich heißt nicht automatisch bekömmlich - Warum Naturweine und Orange Wines problematisch sein können

1. Längere Maischegärung → mehr Tannine & biogene Amine

Orange Wines werden wie Rotwein auf der Maische vergoren – das heißt, Schalen und oft auch Kerne bleiben wochenlang im Kontakt mit dem Most. Dadurch steigt nicht nur der Tanningehalt (was Kopfschmerzen begünstigen kann), sondern auch die Bildung biogener Amine wie Histamin, Tyramin, Putrescin. Diese Stoffe entstehen vor allem durch mikrobielle Aktivität während langer Gärprozesse.

2. Spontangärung mit wilden Hefen & Bakterien

Naturweine verzichten in der Regel auf Reinzuchthefen und kontrollierte Gärung. Das bedeutet: Mehr mikrobielle Vielfalt, aber auch mehr Risiko, dass milchsäurebildende Bakterien Histamin produzieren. Je weniger der Winzer in den Prozess eingreift, desto weniger wird das Wachstum histaminbildender Mikroben gebremst.

3. Weniger Filtration & Stabilisierung

Naturweine werden oft kaum oder gar nicht filtriert. So bleiben nicht nur Schwebstoffe und Hefepartikel im Wein, sondern auch mikrobielle Stoffwechselprodukte, die Beschwerden verursachen können. Bei empfindlichen Menschen können diese „Restprodukte“ Magen-Darm und Immunsystem zusätzlich reizen.

4. Längere Reifung ohne Schwefel

Weniger oder kein zugesetzter Schwefel (SO₂) bedeutet weniger Schutz vor mikrobieller Aktivität nach der Abfüllung. Biogene Amine können sich auch in der Flasche noch erhöhen.

5. Höhere organische Säure- und Fuselalkoholgehalte

Längere, unkontrollierte Gärung kann zu höheren Konzentrationen von Fuselalkoholen führen, die Müdigkeit, Übelkeit und Kopfschmerzen verstärken – besonders am nächsten Tag.

Fazit: Natur- und Orange-Weine sind zwar spannend und aromatisch komplex, können aber für Menschen mit Histaminempfindlichkeit oder sensibler Leber belastender sein – teils sogar mehr als konventionelle Rotweine.

Schwefel im Wein – Mythen vs. Fakten

1. Mythos: Schwefel im Wein verursacht Kopfschmerzen

Fakt: Kopfschmerzen entstehen meist durch Alkohol, Histamin, Tannine oder Dehydrierung – Sulfitempfindlichkeit ist selten.

2. Mythos: Ungeschwefelter Wein ist immer gesünder

Fakt: Ohne Schwefel steigt das Risiko für mikrobielle Aktivität und höhere Histaminwerte – leichter Schwefeleinsatz ist oft verträglicher. Mythos: Schwefel ist ein unnatürlicher Zusatzstoff Fakt: SO₂ entsteht bei der Gärung von Natur aus – selbst „ungeschwefelte“ Weine enthalten natürlichen Schwefel. (Infobox: Schwefel – Mythen vs. Fakten)

Warum manche Winzer auf Schwefel verzichten

Dass viele Winzer (vor allem im Naturwein- oder Bio-Segment) betonen, dass sie keinen oder nur sehr wenig Schwefel verwenden, hat mehrere Gründe – manche sind marketinggetrieben, andere philosophisch oder handwerklich bedingt.

1. Marketing & Trendfaktor

Natürlichkeit als Verkaufsargument „Ohne Zusätze“ klingt für viele Verbraucher automatisch „gesünder“ oder „reiner“. Abgrenzung vom Massenwein Besonders Natur- und Handwerkswinzer wollen sich von industriell produzierten Weinen abheben – und die geringe Schwefelung wird als Qualitätsmerkmal kommuniziert.

2. Philosophische Haltung

Manche Winzer sehen sich als Minimalisten im Keller: Ziel ist es, den Wein so unverfälscht wie möglich in die Flasche zu bringen. Schwefel wird von diesen Winzern als technischer Eingriff empfunden, der den „natürlichen Ausdruck“ von Terroir, Jahrgang und Traube verändert.

3. Geschmackliche Argumente

Schwefel bindet bestimmte Aromakomponenten. Manche meinen, dass ein Wein mit weniger Schwefel offener, lebendiger, „ungefilterter“ schmeckt – besonders in der Jugend. Andererseits kann fehlender Schwefel auch zu Fehlaromen (Oxidation, Brettanomyces-Noten) führen – was nicht jeder als angenehm empfindet.

4. Missverständnisse & Mythen

In der breiten Öffentlichkeit wird Schwefel oft mit „Kopfschmerzen“ gleichgesetzt – obwohl das nur selten zutrifft.

Manche Winzer nutzen diesen Mythos aktiv, um ihre Weine als „verträglicher“ zu vermarkten, wenn sie ohne Zusatzschwefel arbeiten.

Unser persönliches Fazit: Champagner enthält im Durchschnitt deutlich weniger Histamin und praktisch keine belastenden Mengen Tannine. Für Menschen mit Histaminempfindlichkeit oder Rotweinunverträglichkeit ist er oft die bekömmlichere Wahl – und für uns ohnehin der schönste Grund, mit einem Glas zu feiern.

Quellenangaben:

Wantke et al. 1994: Histaminbereiche in Weißwein, Champagner/Schaumwein, Rotwein und Bier; 52 Weine + 17 Biere via Radioimmunoassay.

Maintz & Novak 2007: Review zu Histaminintoleranz, DAO, Pathophysiologie.

Malolaktische Gärung & biogene Amine (Überblick/Review).

Unverträglichkeiten (Überblick)